7、薛嫂的“黄金话术”:解构晚明婚姻的利益链条

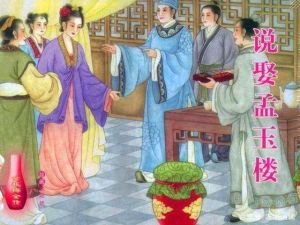

第七回原题为“薛嫂儿说娶孟玉楼,杨姑娘气骂张四舅(7437字)”,故事情节:1)薛嫂三头说媒事(4688);2)张四劝嫁并与杨姑婆对骂(2439);3)玉楼嫁到西门府(310)。媒说孟玉楼,乃意指各人都图财。

一、主题故事

薛媒婆来到西门庆府,“这西门庆见是薛嫂儿,连忙撇了主管出来,两人走在僻静处说话。”

薛嫂说孟玉楼:“这位娘子手里有一分好钱”,“男子汉贩布死在外边”,“二十五、六岁”,“灯人儿风流俊俏”,“娘家姓孟,排行三姐”,“有个嫡亲姑娘杨姑婆”,住在“臭水巷”,“弹得一手好月琴。”

西门庆“便可在他心上。”于是即问:“既是这等,几时相会看去?”

薛嫂则说,先要拜访杨姑娘。薛嫂对杨姑婆说西门庆:“便是咱清河县数一数二的财主,在县前开着个大生药铺,又放官吏债。家中钱过北斗,米烂陈仓。没个当家立纪娘子。闻得咱家门外大娘子要嫁,特来见姑奶奶讲说亲事。”杨姑婆先是客套一番,“收过礼物”则说:“我破着老脸---,替你两个硬张主。”当见了二三十两白晃晃的官银,满面堆下笑来,说道:“官人在上,不是老身意小,自古先断后不乱。”

薛嫂领着西门庆来见孟玉楼,西门庆一见,满心欢喜,便下了聘礼。

孟玉楼担心杨姑婆作梗,薛嫂则说:“姑奶奶听见大官人说此亲事,好不欢喜,纔使我领大官人来这裏相见。” 孟玉楼说:“既是姑娘恁般说,又好了。”

孟玉楼问:“但不知房里有人没有人? 现作何生理。”薛嫂说“好奶奶,就有房裏人,那个是成头脑的!我说是谎,你过去就看出来。他老人家名目,谁是不知道的?清河县数一数二的财主,有名卖生药放官吏债西门大官人!知县知府都和他往来。近日又与东京杨提督结亲,都是四门亲家,谁人敢惹他!”

简评:此回以薛嫂为叙事支点,巧妙编织起西门庆、孟玉楼、杨姑婆、张四舅等各方的利益网络,将婚姻异化为金钱与欲望的交易场。

薛嫂的“黄金话术”堪称明代媒妁文化的典型代表。她深谙利益交换的生存哲学,对西门庆强调孟玉楼“有一分好钱”,对杨姑婆渲染西门庆“钱过北斗”,字句直击人性贪欲。面对孟玉楼的疑虑,她则以“妻大三,黄金积如山”俗语消解对方戒心。这种八面玲珑的周旋,本质是将婚姻关系转化为明码标价的商品交易。

西门庆对孟玉楼的垂涎,始于对其财产的觊觎;而杨姑婆从矜持到妥协,更是将“利”字当头的世态炎凉展露无遗,三十两官银击碎了她的伪装,将长辈的话语权异化为利益交易的筹码。在这场婚姻闹剧里,薛嫂以“提前贿赂杨姑婆”的精明布局,成功绕过张四舅的阻拦,突显圆滑世故,其果敢狠辣不亚于王婆。

张竹坡之“总之良心丧绝,为作者骂尽世人也”的批判,直指明代商品经济冲击下的道德崩塌。婚姻本应承载的情感联结,在薛嫂的穿针引线下沦为赤裸裸的利益博弈:西门庆贪财贪色,杨姑婆唯利是图,孟玉楼急于再嫁,共同构成了一幅众生皆为利往的荒诞图景。作者借此撕开封建礼教温情脉脉的面纱,将批判锋芒延伸至整个社会阶层 —— 当金钱成为衡量一切的标准,所谓道德、伦理、亲情皆可待价而沽,这正是《金瓶梅》对时代病灶最尖锐的揭露。

二、精彩分享

1、简笔画像----孟玉楼

“只闻环佩叮咚,兰麝馥郁,妇人出来---。长挑身材,粉妆玉琢。模様儿不肥不瘦,身段儿不短不长,面上稀稀有几点微麻,生的天然俏丽;裙下映一对金莲小脚,果然周正堪怜----。”

兰麝盈室处,环佩叮咚间,孟玉楼款步而出。长挑身段裹一袭罗裙,粉面微麻凸显天然俏丽,恰如白璧微瑕更添韵致。莲步轻移,金莲绣鞋衬得体态婀娜;纤手拨弦,月琴叮咚流转着别样风情。居于“臭水巷”却周身清雅,恰似淤泥中悄然绽放的白莲,在市井烟火里自成一方清韵。

2、只言片语

1)从此回开始,《金瓶梅》脱离《水浒传》,另辟蹊径,不过从潘金莲一下跳到孟玉楼,缺少一个过渡,就如薛嫂的突然登堂一样,如果在上回与王婆躲雨时相见,那么衔接就顺理顺章了。

2)本回写玉楼,但着力写薛嫂,写薛嫂,意在贪财,写贪财,意在引出一众贪财之人,勾画出一幅见利忘义的社会风貌。张竹坡说“见得财的利害,比色更利害些,是此书本意也。”

3)文龙说:“批书者,总以玉楼为作者自况,不知从何看出----,”“岂一见西门庆,便魂飞魄散,如潘金莲不能自主,如李瓶儿不能自由耶。妇人急色若斯,便非善良。”

3、语言解读

1)薛媒婆对孟玉楼说:“虽是他娘舅张四,山核桃差着一隔儿哩”。

胡桃果内都有隔,称为胡桃槅或胡桃夹,意思是孟玉楼的婚事,作为娘舅张四还隔着一层,是做不了主的。

2)薛媒婆对杨姑婆、西门庆说:“你两亲家都在此,六眼不藏私,有话当面说,省得俺媒人们架谎”。

“六眼不藏私”本指秘密不能被人看见,这里是“活用”,即三个人面对面说,别说我这媒婆说谎。

3)孟玉楼对张四舅说:“世上钱财傥来物,那是长贫久富家?紧着起来,朝廷爷一时没钱使,还问太仆寺借马价银子支来使。休说买卖的人家,谁肯把钱放在家裏?各人裙帯上衣食,老人家倒不消这様费心。”

1)“钱财傥来物”是说钱财是无意中得到的,贫不会永远贫,富不会永远富;2)“马价银子”源于宋朝,明初规定各地蓄马以供边备,后以南方不产马而改征银;3)“太仆寺,”明掌牧马之政令,属兵部,太仆寺常盈库,称作马价银子。4)买卖人家钱生钱。

4、精彩片段-----张四舅、杨姑婆对骂

张四舅拦阻孟玉楼的箱笼,杨姑婆出来说话了:“---我是他的亲姑娘---,他身边又无出,少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”

------,那张四在傍,把婆子瞅了一眼,说道:“你好失心儿,凤凰无寳处不落!”

只这一句话,道着这婆子真病。须臾怒起,紫漒了面皮,扯定张四大骂道:“张四,你休胡言乱语!我虽不能不才,是杨家正头香主,你这老油嘴,是杨家那膫子肏的?”

张四道:“我虽是异姓,两个外甥是我姐姐养的。你这老咬虫,女生外向,行放火又一头放水!”

姑娘道:“贱没廉耻老狗骨头!他少女嫩妇的,留着他在屋裏,有何算计?既不是图色欲,便欲起谋心,将钱肥己!”

张四道:“我不是图钱,争奈杨宗保是我姐姐养的。有差迟,都是我!过不得日子,不是你!这老杀才,搬着大,引着小,黄猫儿黑尾!”

姑娘道:“张四,你这老花根!老奴才!老粉嘴!你恁骗口张舌的,好淡扯!到明日死了时,不使个绳子扛子!”

张四道:“你这嚼舌根老淫妇,挣将钱来焦尾靶!怪不得恁无儿无女!”

姑娘急了,骂道:“张四贼!老娼根!老猪狗!我无儿无女,强似你家妈妈子穿寺院养和尚、肏道士!你还在睡裏梦裏。”

当下两个差些儿不曾打起来-----。

简评:张四舅与杨姑婆表面以“护佑孟玉楼”为名,实则为争夺其丰厚财产展开殊死博弈。从“凤凰无宝处不落”的隐喻试探,到“老油嘴”“老咬虫”的直白露骨,最终演变为“穿寺院养和尚”的泼皮秽骂,两人的语言暴力层层升级,彻底撕碎亲缘伦理的温情面纱。

作者以极具张力的方言俚语为解剖刀,精准切割市井人物的灵魂:张四舅自诩“亲族长辈”的道貌岸然,杨姑婆收受西门庆银钱后的有恃无恐,在互揭伤疤的骂战中暴露无遗,这场看似毫无章法的争吵,实则是利益争夺的白热化呈现。

这场骂战不仅鲜活勾勒出市井小人物的市侩嘴脸,更以小见大,折射出明代社会“利字当头”的价值崩塌。作者借此将批判锋芒直指封建伦理的虚伪本质,揭示出在金钱逻辑主导下,亲情、体面、道德皆可待价而沽的荒诞世相,堪称对时代病灶的一次精准解剖。

三、一家之言

1、媒妁巧言与寡妇谋算:孟玉楼婚姻选择的真相拆解

有研究说孟玉楼被骗,其证据是:1)西门庆说:“小人妻亡已久,欲娶娘子入门为正,管理家事。未知意下如何?”2)孟玉楼问(薛嫂)“西门庆房裏有人没有人”,薛嫂含糊其辞,也没有直接回答。3)孟玉楼嫁到西门府,排行第三,前面有吴月娘、李娇儿。

孟玉楼30岁死了丈夫,小叔子10岁,家里有一笔财富,寡妇是非多,守业更难,显然她人生进入十字路口。孟玉楼是聪明人,再嫁,为了找个依靠,为了能够保住财产。西门庆的出现,一是一表人才,二是家大业大,三是与“知县知府”都有来往,显然符合她再嫁的标准。

西门庆说“欲娶娘子入门为正”明显就是忽悠,西门府已经有吴氏为正妻,但管家却是真的,孟玉楼后来接李娇儿管账。薛嫂含糊其辞回答孟玉楼的追问,这是媒婆常见的话术特点,其目的是促成婚事,并非刻意隐瞒真相。孟玉楼是有一定阅历的人,对媒婆的这种表现应该有所了解,不能简单地认为薛嫂是在故意骗她。张四舅来劝,这个时候孟玉楼知道西门庆有正头娘子,她明知到西门府是第三房,也义无反顾,也就是认可了西门庆的三个优势。这也进一步表明她是在充分了解情况后做出的自主决策,而非被他人蒙骗。所谓骗,是别人不知情,孟玉楼已经知情了,就不叫骗。

总体而言,从孟玉楼对西门庆家庭状况的了解过程、自身的需求和选择以及面对他人意见时的态度来看,她并非是被骗而嫁入西门府,而是经过理性思考后做出的符合自己利益的决定。不过,孟玉楼虽然对自己的处境有清晰认知,但进入西门府后的生活也并非完全如她所愿,其中也经历了诸多复杂的人际关系和情感纠葛,这又是另一个层面的问题了。

2、昙花一现的历史符号:杨宗宝名字在小说中的虚设与深意

孟玉楼的男人叫杨宗锡,其弟叫杨宗宝,这个与杨家将传奇中英雄人物同名的角色,仅在孟玉楼改嫁的情节中昙花一现,却以强烈的文化反差,撕开了世俗与传奇的双重叙事张力。

从文本表层来看,作者对经典人物名字的挪用,或是出于市井文学对通俗文化符号的本能借用。杨家将作为明代家喻户晓的英雄传奇,将“杨宗宝”之名赋予一个籍籍无名的市井人物,既为孟玉楼的家庭背景增添了戏剧性色彩,也利用读者对经典的熟悉感制造阅读悬念,形成“英雄后裔流落市井”的想象空间。

然而,这个名字的真正深意,或许藏在其“未完成性”之中。杨宗宝在书中的迅速消失,与其承载的英雄符号形成尖锐对立,这种反差恰似一面镜子,映照出明代市井社会对崇高价值的消解:当英雄主义沦为空洞的名字游戏,世俗利益的争斗才是现实生活的主旋律。

更深层地看,“杨宗宝”之虚设,或是作者对历史叙事与现实书写的刻意割裂。杨家将的忠勇传奇代表着理想主义的价值追求,而《金瓶梅》展现的则是物欲横流的市井百态,两者的碰撞与错位,暗示着传统英雄叙事在世俗化浪潮中的崩塌,也隐喻着晚明社会精神世界的荒芜与价值体系的重构。

这种命名策略不仅体现了《金瓶梅》对传统叙事的戏仿与颠覆,更折射出作者对明代精神困境的深刻洞察。正如杨宗宝的名字最终消散于文本深处,那些曾被仰望的英雄理想,也在世俗的泥沼中悄然褪色。而这种留白与矛盾,恰恰构成了《金瓶梅》独特的艺术张力,让一个看似随意的命名,成为解读作品精神内核的重要密码。

评论[2条]

更多>