暖炕

手机屏幕倏然亮起,侄女随手拍的几段视频在家庭群里闪过。斑驳的土墙,青翠的菜畦······记忆如决堤之水奔涌而出。喉头蓦地发紧——那座早已随推土机化作尘烟的院落,竟在方寸之间纤毫毕现。老屋前年已拆,撑起整个家的母亲也已远行,可那些蒸腾着烟火气的日子,总在不经意间漫上心头。

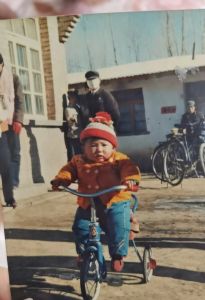

九十年代初,八间土坯房在全家人的汗水中立起。那时我和哥哥还在上学,暑假便跟着父母忙前忙后:拉着驴车去村外取黏土,挥着铁锹和泥脱土块,蹲在墙角清理旧院的碎砖烂瓦,铲平周围凹凸的地块。爷爷拄着拐杖当总指挥,嗓门洪亮地调度工匠;奶奶系着蓝布围裙守在灶台,变着花样给工匠们做白面馒头;就连弟弟也当起了临工,踮着脚给大人递钉子、送抹布。一番清理扩建后,房前屋后敞亮了不少,房子落成那天,土坯墙在夕阳下泛着暖黄,我们的院子从此成了村里的 “热闹据点”。农闲时,邻居们搬着小马扎聚来纳凉,大妈、婶子们坐在穿廊下纳鞋底,线绳穿过布面的 “嗖嗖” 声混着说笑;孩子在院里追着蜻蜓蝴蝶院内院外不停穿梭,嬉戏打闹,疯闹得凶了,大人呵斥一声,安静不过三分钟,欢叫声又像雀儿似的飞起来。逢年过节更不必说,谁家做了包子、炸了油糕,准会端来给我们尝尝,院子里的笑声总比鞭炮声还响。

那八间土坯房围出的,是个活色生香的小宇宙。正面三间堂屋立在中央,北边四间屋各有分工:一间飘着烟火气的厨房永远咕嘟作响,两间是全家起居的庭房,剩下那间堆着农具杂物,墙角还藏着弟弟的弹弓、我的旧课本。最有生机的是南侧菜地,妈妈总在那儿种满黄瓜、茄辣子,木枝架上缀着弯弯的绿,那棵栗子树到了夏秋,沉甸甸的果实缀满了枝头。

庭房里(我们称为书房)的土炕,是冬日里的 “黄金据点”。妈妈把它侍弄得常年清清爽爽,炕面永远热乎得恰到好处 ,总能把寒气从骨头缝里逼出来。天一冷,全家的日子就围着这热炕转:放学回家的我们冻得脸蛋通红,一进门 “啪嗒” 甩掉棉鞋,连滚带爬扑上炕,冻僵的手脚在热炕面上烙得 “滋滋” 响。父亲早裹着小被坐在炕桌旁,妈妈已把腌酸菜、辣子醋碟摆得齐齐整整,总嫌我们拌的醋不香,非得亲手给每个人碗里调上两勺。旺旺的火炉在炕边吐着热气,炉膛里的火苗 “哔剥” 作响,把冻僵的指节与红苹果似的脸蛋慢慢烘软。待母亲端来饭菜时,我们早已在热炕上扭成一团,她倚在灶台边望着这团热闹,眼角的皱纹里都漾着笑意。

这方热炕是母亲的"诊疗所"。谁若感冒,葱须姜汤下肚,两条厚被一捂,她指尖在穴位游走,"啪嗒"几巴掌拍下,筋骨顿松,鼻塞立通;热炕也是她的 “针线坊”,全家的衣裤鞋袜,都是妈妈冬闲时在炕头一针一线缝出来的。那个褪了色的针线筐永远候在炕沿,她刚忙完地里的活爬上炕,手里就拈起了针线。儿时的我尤其费鞋,后跟总磨出铜钱大的窟窿。“你这脚是犁头做的?” 她嘴上嗔怪,手里却不停飞针走线,眼角余光还瞟着我炕桌上歪歪扭扭的作业本:“字写规整些!”。

我们的“黄金据点”

我们的“黄金据点”后来我工作了,每次归家,母亲总早早等在村口。一进屋我便自动执行二十年的 “程序”——“啪嗒” 甩了鞋就扑上炕。她掀开烘得酥软的棉被,将我冰凉的脚丫按在最烫的炕心,转身从炉膛里扒出焦香的烤土豆,茶壶里的老树茶正咕嘟咕嘟冒着热泡。几口热茶入喉,一路的风尘仆仆便化在了炕席蒸腾的热气里。

妈妈的主阵地

妈妈的主阵地如今老屋早已成了拆迁图纸上的坐标,母亲也成了相框里的微笑。可每当合眼,总见她在炕沿忙碌的身影:布鞋擦过青砖地的沙沙声,芦花鸡惊飞时扑棱棱的响动,还有她调醋时 “两勺刚好” 的念叨。现代供暖设备吐出的热浪,永远不及土炕那种从脚底漫上心尖的温存;商场里标价几位数的羊绒袜,又怎比得上母亲纳的千层底贴心;米其林餐厅的招牌菜,终究炒不出那口铁锅里迸溅的柴火香。

炕洞里的“烤土豆”

炕洞里的“烤土豆”上一篇: 九斤老太

评论[0条]

更多>